Каток растаял...

отзывыЯ долго откладывала отзыв на эту книгу. И откладывала бы ещё. Трудно про неё. Но непростительно тихо вокруг Катка. А про него надо, надо говорить. И мне хочется так:

Облака антикварной ваты,

позапрошлые руки на клавишах.

И гранатовый браслет.

И отмеряет в тиши метроном, может быть, время,

а может, шаги в детство.

Где фарфоровый край тарелки

и сломанные коньки.

И каток. Растаял.

Лабиринт |

Когда-то я почти случайно попала на книжный фестиваль в РГДБ. И почти случайно встретила там Машу Вайсман. Ну, это я уже сильно после узнала, что Маша Вайсман (не та, которая немецкая поэтесса, а директор издательства Август)). А тогда это была просто приятная женщина, которая необычайно вдохновенно говорит про книги. И тогда я, будто под гипнозом, купила Апельсинные корки. А чуть погодя - Сашу Чёрного. И это - самые большие и близкие для меня книги. Книги, которые каждым штрихом, каждой строчкой, от заглавной до точки, от предисловия до корочки и корешка попадают мне в самое сокровенное. Август не самое известное издательство. И они не много печатают. И нравится мне далеко не всё. Но они единственные, кто сумел так метко. Я всегда слежу за ними особенно пристально. И если разбрасываться ярлыками, то МП будет для меня номер один по качеству и скрепкам. Речь - по переизданиям. РЖ - по картонкам. Поляндрия - по дошкольной зарубежке. Август - по книгам для моей собственной души. И пусть их всего лишь три.

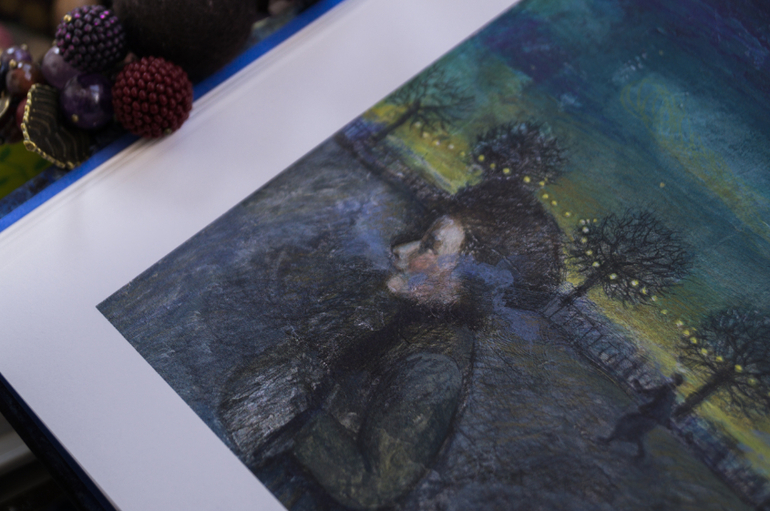

А Каток.. Я всё подступаюсь и никак не решу, с чего начать. С иллюстраций, Цветаевой, исполнения? Оно, и правда, сложно. Потому что для меня книга органична и целостна. Вот уж не знаю, как бы я отнеслась к рисункам Рожковой, увидев их где-нибудь отдельно. Но здесь - редкостное созвучие. Эти маленькие картинки на пудровом белом - окошки в мир. Где пустые комнаты и зябкие прикосновения

Где трещины на стене, старинная вязь обоев и нелюбимые любимые куклы

Полуулыбки и взгляды

Крыши старой Москвы под вечным далёким небом

И облака, облака, бесконечные облака.

И...

В зале - дрожащие звуки...

Это тихонько рояль

Тронули мамины руки.

И надрыв цветаевский и тоска. И протест. И горечь, но воля.

Если по-взрослому, если взять клише - то словно бы феминизм. А если по-детски - то "возьмите меня на Северный Полюс!"

Пленнице - прялка, пастушке - свирель,

Мне - барабан!

И не только девичьи чувства здесь. Есть и мальчишечьи. Мальчишечье законное и справедливое право плакать! И общечеловеческое право - плакать просто так.

"Почему ты плачешь?" - "Так".

"Плакать "так" смешно и глупо.

Зареветь, не кончив супа!

Отними от глаз кулак!

Если плачешь, есть причина.

Я отец и я не враг.

Почему ты плачешь?" - "Так".

"Ну, какой же ты мужчина?

Отними от глаз кулак!

Что за нрав такой? Откуда?

Рассержусь, и будет худо!

Почему ты плачешь?" - "Так".

И, знаете, я ловлю себя иногда: Алиса, ну почему ты плачешь? Ну хватит, перестань! Ведь всё хорошо, мама рядом, мы всё решим. Потому что больно и страшно, когда ты, такой взрослый и умный, не понимаешь причин и не видишь решения. Мама, я просто хочу плакать! И ты, наконец, молчишь. И, может, тоже немножко плачешь. Так.

И в книге - недетское совсем, но то детское, что вспоминаешь и понимаешь теперь. И если та же Моравская пишет о ребёнке, не понятом взрослыми, то Цветаева - о ребёнке, повзрослевшем слишком быстро.

Хотя и непонятость эта идёт у Цветаевой красной линией. Лишь время от времени меняется угол зрения, чувствующий субъект. Разные миры. Глазами ребёнка: о, эти глупые взрослые!

Мы обе - феи, но большие (странно!)

Двух диких девочек лишь видят в нас.

Что ясно нам - для них совсем туманно:

Как и на всё - на фею нужен глаз!

Глазами взрослого: о, эти глупые дети!

...Сдавленный шёпот... Сверканье кинжала...

- "Мама, построй мне из кубиков домик!"

Мама взволнованно к сердцу прижала

Маленький томик.

...Гневом глаза загорелись у графа:

"Здесь я, княгиня, по благости рока!"

- Мама, а в море не тонет жирафа?"

Мама душою - далёко!

- "Мама, смотри: паутинка в котлете!"

В голосе детском упрёк и угроза.

Мама очнулась от вымыслов: дети -

Горькая проза!

И хочется возмутиться, правда? И мне тоже хочется. Я никогда не чувствую так! Ну что за мать! А может, эта боль и возмущение оттого, что сковырнул поэт ту толстую корку наших собственных страхов? А ещё я вижу здесь иронию и самоиронию. И потребность в любви.

Но на фоне этих столкновений и разных Вселенных - единение. Тот образ радости чтения вместе, который мы рисуем с вами каждый день, здесь, в этом сообществе, в каждом посте. Идиллический мир. И просто. Уютный.

Мы лежим, от счастья молчаливы,

Замирает сладко детский дух.

Мы в траве, вокруг синеют сливы,

Мама Lichtenstein читает вслух.

И наверное, здесь стоило закончить. Это была бы неплохая точка, а может, многоточие. Но я оставлю всё же взрослое послесловие.

Я написала будто бы много, но показала ничтожно мало. Цветаева сложная излишне и никогда не любимая. Мной. Я, знаете ли, очень стремлюсь к терпимости, которая стала вдруг сейчас почти что матерной. Но в плане литературы я изрядный сексист. Женщина-писатель, а особенно почему-то поэт, почти моментально награждается моей саркастической ухмылкой и мысленным "ну-ну, о чём на сей раз будем ныть?" И с детства две - а мне всегда казалось, что их всего только две у нас и есть - поэтессы, Цветаева и Ахматова, были смело записаны мною в разряд унылых нытиков и позеров. И если Ахматову я так и не распробовала, то к Цветаевой потихоньку таю, как тот каток. И не надо, прошу, не надо про биографию. Творчество говорит и даёт всегда больше, чем самые страшные факты и едкие языки.

Единственное, что я любила у Цветаевой безоговорочно, - вот этот стих. Я прочитала его сто лет назад в какой-то дурацкой брошюрке, которая с поэзией имела мало общего, и запомнила от строчки до строчки. Это вообще чуть ли не единственное стихотворение, которое я помню всегда, не перечитывая и не освежая. И оставлю здесь только его часть - любимую часть.

…Я бы хотела жить с Вами

В маленьком городе,

Где вечные сумерки

И вечные колокола.

И в маленькой деревенской гостинице -

Тонкий звон

Старинных часов - как капельки времени.

И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды -

Флейта,

И сам флейтист в окне.

И большие тюльпаны на окнах.

И может быть, Вы бы даже меня не любили

...

10 декабря 1916