Летнее чтение старшего сына (2025, 2023 и 2022 годы)

Детские книги

У нас тут со старшим сыном (перешел в 10 класс) образовался спонтанный читательский клуб на минималках.В качестве введения скажу, что он, к сожалению, не очень любит читать. Это живая иллюстрация того, что расхожая фраза «у читающих родителей читающие дети» не работает. Я с книгой по жизни. Детям и с детьми читаю с раннего возраста. Средний сын (третий класс) читающий. Старший с детства – нет, хотя я пробовала разные методики и, прости господи, лайфхаки, подсовывала ему всевозможные книги... но... При этом парень очень умный, девять классов закончил с отличием (IT класс с углубленной математикой и информатикой), олимпиадник. Однако школьную программу читает в обязательном порядке, делает пометки и любит прочитанное обсудить, даже поспорить. Поэтому у нас тут мини читательский клуб на два лица, и я тоже перечитываю классику, что в целом полезно.

Ниже есть опыт летнего чтения за седьмой и восьмой классы. К девятому он готовился сам, так как в прошлом году мы были вынуждены временно отправить детей в более спокойный регион из-за постоянных обстрелов (мы живем в приграничье).

ИТАК: список книг, предлагаемых для обязательного летнего чтения поступающим в десятый класс, очень скромен:

1. Александр Николаевич Островский «Гроза», «Бесприданница»

2. Иван Александрович Гончаров «Обломов»

3. Иван Сергеевич Тургенев «Отцы и дети»

4. Фëдор Иванович Достоевский «Преступление и наказание»

5. Лев Николаевич Толстой «Война и мир»

6. Антон Павлович Чехов «Вишневый сад»

Сын стартовал с «Обломова»

– Отчего погибло всë? Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умëн, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...

– Есть, – сказал он чуть слышно.

Она вопросительно, полными слëз глазами взглянула на него.

– Обломовщина! – прошептал он. (Ольга и Обломов)

Помню, как страдала над этой книгой в детстве: объем изрядный, а событий не то чтобы... ну, в той части, где Илья Ильич все же поднялся с дивана и переживал романтический подъем духа на даче, еще так-сяк (опять же, Ольга там вышивала, и мне, вышивающей с 13 лет, эта ее ветка сирени по канве запомнилась), а в остальном неторопливо, подробно и безнадежно. Мне куда как ближе был Штольц с его кипучей деятельностью и вечной занятостью, видимо, сказывается зов практичной немецкой крови или то, что я из породы «если слон лежит, значит, слон спит» (или он, возможно, помер). Позже были в моей жизни и «Обыкновенная история», и «Обрыв», но к «Обломову» я сознательно до этого времени не возвращалась.

Сын... прочитал и прочитал. Съел, так сказать, мамонта по кусочкам, при этом сказал, что не такая уж длинная и сложная эта книга. Никакого особого впечатления, мне кажется, не вынес. Факт имел место быть – и только. Сделал себе ключевые заметки по содержанию и основным персонажам, для анализа текста в классе пригодится.

Прочел после текста критическую статью с разбором, поговорили с ним о создании произведения, месте автора в русской литературе. Отметили, что, несмотря на наличие явной и очень контрастной антагонистической пары (Обломов – Штольц) в книге нет однозначно положительного и однозначно отрицательного персонажей. Такая ситуация в значительной мере складывается от того, что здесь нет четко выраженной авторской позиции, авторского мнения о персонаже. На мой взгляд, этот момент, а не содержание составляет главную интригу.

Немного поспорили о том, является ли говорящей фамилия Ольги в том плане, что девушка была предназначена Обломову самой судьбой.

Мне и при повторном прочтении текст показался тяжеловесным и перегруженным деталями. Картину, конечно, такая стилистика рисует весьма зримую, но опять-таки: событий категорически мало, сплошные размышления и подробнейшие описания... видимо, не мой автор («Обыкновенная история», помнится, полегче шла, а над «Обрывом», который надо было с сессии прочесть, тоже настрадалась). Вообще, этот роман, мне кажется, хорош для неторопливого дачного отдыха, что ли, когда спешить особо некогда и дел, можно сказать, нет (ну, или если ты живешь в поместье и у тебя душ триста крепостных... так даже лучше будет).

В конце концов, сын в шутку выдал: Я вот одного не пойму – как Обломов лежал столько времени на диване БЕЗ ТЕЛЕФОНА...

ЦИТАТЫ

1. Долг – это демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег!

2. Да ему Захар и спать-то помогает. (Тарантьев об Обломове)

3. Пока не перевелись олухи на Руси, что подписывают бумаги, не читая, нашему брату можно жить. (Иван Матвеевич – Тарантьеву)

4. Я совсем отвык ездить по дорогам, особенно зимой... Никогда даже не езжал. (Обломов – Ольге)

5. – Отчего погибло всë? Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умëн, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...

– Есть, – сказал он чуть слышно.

Она вопросительно, полными слëз глазами взглянула на него.

– Обломовщина! – прошептал он. (Ольга и Обломов)

6. Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся, как болезнь, однако и она, как все, имеет свои законы и причины.

7. – Ты свое уменье затерял еще в детстве, в Обломовке, среди тëток, нянек и дядек. Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем жить. (Штольц – Обломову)

8. – Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь, можно жить! (Иван Матвеевич)

9. – Человек иногда бессознательно делается эгоистом. (Штольц)

10. – Дружба – вещь хорошая, когда она – любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но Боже сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой – любовь. (Штольц – Ольге)

11. Любовь менее взыскательна, нежели дружба, она часто слепа, любят не за заслуги – всë так. (Штольц)

Далее была прочитана вся заданная драматургия, впрочем, здесь всего три пьесы «Гроза» и «Бесприданница» А.Н. Островского и «Вишневый сад» А.П. Чехова.

Честно говоря, что я не являюсь большим поклонником драматургии в целом (и вообще не театрал), что на сына пьесы особого впечатления не произвели. Единственное, что его всегда радует в любых пьесах, это предельно ясный список персонажей. Не нужно вычленять из текста возраст, род занятий, семейные связи персонажа, все уже дано автором (а иной раз и описание внешности тоже).

В общем, получается, что прочитано, грубо говоря, для галочки, да простят меня ценители и поклонники. Хотелось бы, конечно, чтобы юный читатель посмотрел хотя бы «Жестокий романс» как вариант экранного воплощения литературного текста, но пока это представляется чем-то из области фантастики.

И еще: я выше уже говорила, что не театрал совершенно, но одна любительская постановка «Грозы», увиденная мной несколько лет назад на посвященном творчеству А.Н. Островского фестивале (там я оказалась сугубо по долгу службы если что), произвела на меня неизгладимое впечатление.

Отзыв от 28.07.2023 года

Не могу сказать, что я большой поклонник драматургии в целом и творчества А.Н. Островского в частности, более того - я совершенно не театрал, но не так давно и почти случайно увидела нестандартную постановку «Грозы» в исполнении театральной студии «Прожектор» Яснозоренского сельского Дома культуры (Белгородский район Белгородской области). Так вот, никогда бы не подумала, что «Грозу» можно переложить на рэп. Эффект оказался очень интересным (при том, что данное музыкальное направление ещё более «не моё», чем театр): зал безмолвствовал, а потом разразился аплодисментами.Конечно, постановка любительская, ей бы костюмов и светового шоу, но в целом - вполне себе (я аж пьесу перечитала, ага).В связи с этим вопрос: какие нестандартные прочтения (постановки, киноверсии et cetera) произвели на вас положительное впечатление или вообще впечатление в целом, когда хочется думать, а не плеваться в экран, я имею в виду. Я могу вспомнить только «Ромео + Джульетта» 1996 года, но смотрела давным давно, собственно в 1996 и будучи изрядно влюбленной в актера (а кто тогда не?). Еще взяла на заметку новую версию «Азазеля» и «Сто лет тому вперёд» по Булычеву, но еще не смотрела, сказать ничего не могу.

Александр Николаевич Островский - «Гроза»

Цитаты:

1. Варвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми.

2. Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что

3. Варвара. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А по-моему: делай что хочешь, только бы шито да крыто было.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Сперва я хотела сказать, мол, мне кажется странным, что до сих пор эта книга казалась мне неинтересной и «проходной», читаемой (и прочитанной мной) в школе для галочки. Однако очень быстро поняла, что это очень закономерное впечатление. До этой истории надо дорасти, наработать собственный опыт для осознания текста. Грубо говоря, надо перейти на сторону отцов, как ни парадоксально, может быть, это прозвучит, чтобы лучше понять героев, условных «детей» в том числе.

Собственно, мой десятиклассник сейчас выдает совершенно типичные реакции, узнаю в нем себя в наивные и всезнающие пятнадцать-шестнадцать лет. Помнится, когда в десятом училась я, одна из одноклассниц, отвечая, выдала «и вот в комнату вошел старик». Учительница напомнила, что Павлу Петровичу Кирсанову сорок пять лет, на что ученица искренне возмутилась: «Ну, я же так и говорю: вошел старик!». Так вот, про типичные реакции: мой шеснадцатилетка выдал по поводу недавнего выхода в декрет одной из учительниц «представляешь, такая, можно сказать, уже пожилая женщина – и ушла в декрет». «Можно сказать, пожилой женщине» лет тридцать семь (и о том, что я родила третьего в сорок один, скромно промолчу).

Если серьезно, то я только при этом прочтении осознала, насколько емкий и точный здесь язык. Книгу можно разбирать на цитаты. Кроме того, совершенно замечательный юмор: емко и зримо рисуется комичная картинка, а уместный умеренный сарказм оставляет легкое послевкусие горечи. Однако опять-таки: до этого надо дорасти.

В итоге у меня сложилось впечатление, что эту книгу по школьной программе дают очень рано. С одной стороны, конечно, вроде бы, и отодвигать дальше уже некуда, а знакомство с классиком в любом случае будет полезно. С другой, получается формальное (а нужно ли оно такое?) знакомство с текстом, возможно, понимание содержания, но без осознания смысла, без осознания даже трагизма основной (базаровской) сюжетной линии. Его, мне кажется, в полной мере можно осознать исключительно лишь именно с позиции «отцов», все остальное лишь гипотетическое примеривание на себя гипотетической ситуации. Вот если представить хотя бы на секунду, имея ребенка, каково будет его потерять... но не станем всматриваться в бездну.

Закончить хочется на оптимистической ноте. Так вот, с этим тургеневским романом у меня связана еще одна забавная история: когда-то я работала в библиотеке. Приходит к нам девушка и просит «книгу про Аркадия». Я что-то впала в ступор, меня заклинило на том, что в «книге про Аркадия» имя должно быть в названии, то есть это что-то наподобие «Евгения Онегина». Я таких книг не знаю, сижу, судорожно соображаю, глазами хлопаю. Моя более опытная коллега, спокойно так: «Книга про Аркадия... «Отцы и дети», что ли?» Девушка (с радостным облегчением): «Да!» В общем, с тех пор для меня роман «Отцы и дети» идет под кодовым названием «Книга про Аркадия». Зы. И еще «Над пропастью моржи» ооооочень стоящая книга;)

ЦИТАТЫ

1. Сладко засыпать в родном доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки...

2. Звук собственных речей сильно действует на человека.

3. Бывают положения трогательные, из которых всё-таки хочется поскорее выйти.

4. – Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. (Евгений Васильевич Базаров)

5. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит ещë скорей...

6. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребёнком на руках?

7. Она мать – ну и права. (Базаров о Фенечке)

8. Дети чувствуют, кто их любит. (Дуняша)

9. Русский мужик бога слопает. (Базаров)

10. Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. (Базаров)

11. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. (Базаров)

12. Я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает еë. (Павел Петрович Кирсанов)

13. Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: всë на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты. (Павел Петрович Кирсанов)

14. Сановники наши вообще любят озадачивать подчинённых.

15. – Я надеюсь, вы не от губернатора?

– Не надейтесь, мы прямо от него. (Ситников и Базаров)

16. Известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет.

17. Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться пред своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.

18. Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои. (Базаров)

19. – Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить. (Анна Сергеевна Одинцова – Аркадию, о Базарове)

20. – По моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды. (Базаров)

21. Она оставалась позже всех на бале и в четвëртом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник. (Об Евпраксии Кукшиной)

22. Мешкают одни дураки – да умники. (Базаров)

23. Изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезëнка, сердце, лёгкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу;. ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною берёзой.

24. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. (Базаров)

25. Время (дело известное) летит иногда птицей; иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит.

26. –О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне и подавно. (Базаров – Одинцовой)

27. – Что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать – прекрасно, а не выйдет, – по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. (Базаров)

28. Спокойствие все-таки лучше всего на свете. (Анна Сергеевна Одинцова)

29. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними.

30. Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений. (О Базарове и Аркадии Кирсанове)

31. – Кто злится на свою боль – тот непременно еë победит. (Базаров)

32. – По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. (Базаров)

33. – Мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. (Базаров)

34. – Ведь вот ты, умница, есть у тебя жена?

– Жена-то? Есть. Как не быть жене?

– Ты еë бьëшь?

– Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем. (Базаров и мужик)

35. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, – говорил один другому, – а хуже малого поросëнка». – «А твоя жена – колдунья», – возражал другой.

– По непринуждëнности обращения, – заметил Аркадию Базаров, – и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены.

36.– Я вот лежу здесь под стогом.

Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна пред вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... (Базаров)

37. – Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. (Базаров)

38. – Хочется с людьми возиться, хоть и ругать их, да возиться с ними. (Базаров)

39. – Какую клевету ни возведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того. (Базаров)

40. – Я нахожу, что говорить красиво – неприлично.

– Что же прилично? Ругаться? (Базаров и Аркадий Кирсанов)

41. – Ага! родственное чувство заговорило. Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой – и не гений... возможно ли это? (Базаров)

42. – Я со всяким человеком готов за стол сесть. (Базаров)

43. – Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уже знак хороший. (Базаров)

44. ... природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других. (О камердинере Петре)

45. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться как летние розы.

46. – О прошлом вспоминать незачем, а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать. (Базаров)

47. – Русский мужик – это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает. (Базаров)

48. – Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! (Павел Петрович Кирсанов)

49. – ... не то что он мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

– Это почему?

– Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные. (Катя – Аркадию, о Базарове)

50. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

51. – Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает. (Базаров)

52. – Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. (Базаров – Аркадию)

53. – А чем строже барин взыщет, тем милее мужику. (Мужик)

54. – Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был всë-таки чем-то вроде шута горохового...

55. – Поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! (Базаров)

56. – Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут – он почувствует удовольствие. (Базаров)

57. – Старая шутка смерть, а каждому внове. (Базаров)

ФËДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Достоевский не мой автор совершенно. «Преступление и наказание» я прочла в школе с огромным трудом, и оно оставило после себя очень тяжелое впечатление. В универе пыталась читать «Идиота», не дочитала, прочла «Братьев Карамазовых», тоже с трудом и через волшебное слово «надо» (филфак такой филфак; к счастью на экзамене Достоевский мне не попался). Из всего Ф.М. Достоевского хоть как-то адекватно способна воспринимать только «Бедных людей»; все остальное навевает на меня тоску, граничащую с депрессией. Готова признавать всю глубину глубин, но воспринимать способна исключительно в гомеопатических дозах.

Сюжет прекрасно помню еще со времен первого прочтения, сейчас, при перечитывании, стали ярче проступать нюансы и психологические коллизии. При этом никаких откровений для себя в тексте я не обнаружила. Мой компаньон по чтению классики (старший сын, 16 лет) приятно удивил меня весьма разумными рассуждениями относительно преступления, вины, раскаяния и искупления. Видимо, все же не зря читаем.

В процессе чтения обнаружила, что младшую дочку несчастной жены Мармеладова автор именует то Лидой, то Леней (это вообще через Е надо читать или через Ë?), а попытавшись найти ответ на просторах сети узнала целый спектр мнений от «ошибка, торопился, забыл» до очень сложных гипотез. Честно говоря, решила принять как данность и не углубляться. Не настолько люблю творчество этого автора.

Зы. Не хочу вдаваться во всем известный сюжет и анализ персонажей, однако в голове настойчиво вертится, что Фантина из «Отверженных» Виктора Гюго ради дочери пошла на панель сама, а затем продала и волосы свои, и зубы (это совершенно кошмарная сцена, возносящая, однако, героиню к апофеозу жертвенной материнской любви), а несчастная Катерина Ивановна ради своих мал мала меньше толкает на панель юную падчерицу.

Отсюда мы возвращаемся к ранее озвученному: тоска/тлен/депрессия, гомеопатические дозы...

Цитаты

1. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... (Родион Романович Раскольников)

2. Мелочи, мелочи главное!.. Вот они-то мелочи и губят всегда и всë... (Родион Романович Раскольников)

3. Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово.

4. – Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, нищета – порок. В бедности вы ещë сохраняете своë благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было. (Семëн Захарович Мармеладов)

4. – Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! (Семëн Захарович Мармеладов)

5. – Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! (Семëн Захарович Мармеладов)

6. – Понимаете ли вы, что значит, когда уже некуда больше идти?! (Семëн Захарович Мармеладов)

7. Ко всему-то подлец-человек привыкает! (Родион Романович Раскольников)

8. В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека.

9. – Уж я ходил, ходил, расспрашивал, расспрашивал. Эту-то теперешнюю квартиру я забыл; впрочем, я еë никогда и не помнил, потому что не знал. (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

10. – Головной убор это, брат, самая первейшая вещь в костюме, своего рода рекомендация. (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

11. – Тем что оттолкнëшь человека – не исправишь, тем паче мальчишку. (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

12. – Враньë всегда простить можно; враньë дело милое, потому что к правде ведëт. (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

13. – Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всë на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует. (Пëтр Петрович Лужин)

14. – Случай чего не делает? (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

15. – Подлец человек! И подлец тот, кто его за это подлецом называет. (Родион Романович Раскольников)

16. – И чего-чего в ефтом Питере нет! – с увлечением крикнул младший, – окромя отца-матери, всë есть! (Работник)

17. Жильцы один за другим потеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких людях, при внезапном несчастии с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия.

18. – Ты представить себе не можешь, до какой степени может изовраться наконец человек! Впрочем, как не представить? Мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут: зато потом врать не будут... (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

19. – Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврëшь – до правды дойдëшь! Потому я и человек, что вру! (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

20. Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже сорок три года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, что сохранить все это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости.

21. – Ты малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун, это я знаю, да еще из грязных. Ты нервная, слабая дрянь. Ты блажной, ты зажирел и ни в чëм себе отказать не можешь, – а это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. (Разумихин – Зосимову)

22. – Всякий должен быть порядочный человек. (Дмитрий Прокофьевич Разумихин)

23. – Страдания и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. (Родион Романович Раскольников)

24.– Чем хитрей человек, тем от меньше подозревает, что его на простом собьют. Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать. (Родион Романович Раскольников)

25. – Я не человека убил, я принцип убил! (Родион Романович Раскольников)

26. – У женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорблëнною, несмотря на всë видимое негодование. Они у всех есть, эти случаи-то; человек вообще очень и очень даже любит быть оскорблëнным, замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

27. – Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали – заметили вы это? (Аркадий Иванович Свидригайлов)

28. – Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет, самих по себе. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

29. – Женитьба на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, выгоднее в супружеском отношении, чем на испытавшей довольство, ибо полезнее для нравственности. (Пëтр Петрович Лужин)

30. – Вот вы, наверное, думаете, как и все, что я с ним слишком строга была, – продолжала она, обращаясь к Раскольникову. – А ведь это не так! Он меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй души был человек! И так его жалко становилось иной раз! Сидит, бывало, смотрит на меня из угла, так жалко станет его, хотелось бы приласкать, а потом и думаешь про себя: «приласкаешь, аон опять напьëтся», только строгостию сколько-нибудь и удержать можно было.

– Да-с, бывало-с драньë вихров-с, бывало-с неоднократно-с, – проревел опять провиантский и влил в себя ещë рюмку водки. (Катерина Ивановна Мармеладова – Родиону Романовичу Раскольникову)

31. – Низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! (Родион Романович Раскольников)

32. – Если убедить человека логически, что, в сущности, ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать. Это ясно. А ваше убеждение, что не перестанет?

– Слишком легко тогда было бы жить, – ответил Раскольников. (Андрей Семëнович Лебезятников и Родион Романович Раскольников)

33. – Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит. (Порфирий Петрович)

34. – Станьте солнцем, вас все и увидят. (Порфирий Петрович)

35. ...боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

36.– Знаете ли, до какой степени одурманения может иногда полюбить женщина? (Аркадий Иванович Свидригайлов)

37. – А когда сердцу девушки станет жаль, то, уж разумеется, это для неë всего опаснее. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

38. – В начале знакомства, сами знаете, бываешь всегда как-то легкомысленнее и глупее, смотришь ошибочно, видишь не то. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

39. – Никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

40. – По-моему, эти шестнадцать лет, эти детские еще глазки, эта робость и слезинки стыдливости, – по-моему это лучше красоты. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

41. – Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой... (Аркадий Иванович Свидригайлов)

42. – Я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

43. Насилие очень трудно доказать. (Аркадий Иванович Свидригайлов)

Да простят меня чрезмерно серьезные люди, но как забыть назойливо всплывшую в памяти старую шутку из КВН («Дети Лейтенанта Шмидта»): «Это я, студент Раскольников, пришёл вам кое-что расколоть»...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ

Предлагаю поделиться впечатлениями и мыслями по поводу обязательного школьного летнего чтения (списки литературы). Мы со старшим героически осваиваем список на 7 класс: ребенок в меру читающий (больше среднестатистического, но без фанатизма), с математическим складом ума.

Синопсис

Данный в прошлом году синопсис, в принципе, вполне соответствует ситуации 2023 года, разве что список книг дан учащимся, перешедшим в 8 класс.

Ввиду не зависящих от нас внешних причин старший не поехал в этом году на лето в деревню к бабушке и дедушке, где обычно происходила его каникулярная литературно-интеллектуальная жизнь, сиречь освоение школьного списка рекомендованной к прочтению литературы. Поэтому со списком он сражается в городе, и я не могла пустить это на самотек, так что теперь по вечерам у нас происходят обсуждения прочитанного, а я освежаю в памяти классику на уровне школьной программы.

Для справки: список дан учащимся, перешедшим в 7 класс.

Далее впечатления от прочитанного с моей и с детской точек зрения.

К вопросу о том, зачем учиться осмысленно читать:

Как минимум, это дает возможность осмысленно писать, выражать свои мысли логично и обоснованно, что никогда и ни в какой выбранной профессии не будет лишним. Мой ребенок, которому изначально было очень сложно писать элементарные сочинения, в этом году смог принять участие в конкурсе творческих работ - и небезрезультатно (вода камень точит, давайте не будем об этом забывать).

Книги: 2023 год

Книги преимущественно берем в расположенной рядом с домом муниципальной библиотеке

1. Александр Сергеевич Пушкин - «Капитанская дочка»

2. Александр Сергеевич Пушкин - «Пиковая дама»

3. Александр Сергеевич Пушкин - «Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь»,«Моцарт и Сальери»,«Каменный гость», «Пир во время чумы»

4. Александр Сергеевич Пушкин - «Повести Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»

5. Николай Михайлович Карамзин - «Бедная Лиза»

6. Лев Николаевич Толстой - «После бала»

7. Михаил Юрьевич Лермонтов - «Мцыри»

8. Иван Сергеевич Тургенев - «Ася»

9. Николай Васильевич Гоголь - «Портрет»

10. Николай Васильевич Гоголь - «Ревизор»

11. Валентин Григорьевич Распутин - «Уроки французского»

12. Максим Горький - «Макар Чудра»

13. Максим Горький - «Мой спутник»

14. Виктор Петрович Астафьев - «Фотография, на которой меня нет»

15. Уильям Шекспир - «Ромео и Джульетта» (в переводе Бориса Пастернака)

16. Александр Степанович Грин - «Бегущая по волнам»

17. Василий Макарович Шукшин - «Гринька Малюгин»

18. Василий Макарович Шукшин - «Волки»

19. Владимир Фёдорович Тендряков - «Весенние перевёртыши»

20. Михаил Юрьевич Лермонтов - «Маскарад»

21. Варлам Тихонович Шаламов - «Детские картинки» (из цикла «Колымские рассказы»)

22. Виктор Петрович Астафьев - «Ангел-хранитель»

23. Иван Сергеевич Тургенев - «Первая любовь»

Александр Сергеевич Пушкин - «Капитанская дочка»

Текст, как и все пушкинские тексты, прекрасен по своим языку и структуре, потому читается быстро и легко. Затруднения у ребёнка вызывал исторический контекст и устаревшие слова, значения которых он не знал (поэтому снова возвращаемся к навыку чтения со словарем). «Капитанскую дочку» я со школьной скамьи помню прекрасно, но никаких особенных ассоциаций, восторгов и впечатлений она у меня не вызывала и не вызывает до сих пор. В принципе, ребёнок воспринял аналогично и скорее как произведение с глубоким историческим уклоном, нежели как художественное произведение. Любовная линия и коллизии взаимоотношений между Машей Мироновой, Швабриным и Гринёвым заинтересовали его гораздо меньше, чем собственно личность Пугачёва и сопряжённые с ним исторические реалии.

Александр Сергеевич Пушкин - «Пиковая дама»

Насколько помню, в детстве этого произведения не любила, после школьного изучения не перечитывала. Воспоминания остались на уровне оперных «Три карты, три карты...» и «Уж полночь близится, а Германна всё нет...» Перечитала сейчас, и, в принципе, ничего не изменилось. Ребёнок в целом не любит мистический уклон, так что тут тоже смешанные впечатления. Очень сложно воспринимаются описания карточной игры, видимо, чтобы чётко понимать, что, зачем и почему, надо представлять как минимум правила того, во что играют, иначе эта часть произведения остается набором неясных слов. Настолько глубоко (чтобы понять терминологию и специфику) копать не стали, ограничившись общей сюжетной линией.

Зы. Ребенку не показывала и даже не рассказывала, но взрослому кругу искренне рекомендую старую зарисовку из КВН (команда из Минска, если мне не изменяет память), где во время постановки оперы «Пиковая дама» заболела певица, играющая графиню и её заменили опытной картёжницей.

Александр Сергеевич Пушкин - «Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь»,«Моцарт и Сальери»,«Каменный гость», «Пир во время чумы»

«Скупой рыцарь»

Это произведение для ребенка оказалось предельно ясно в своей сюжетной линии, а также в том, какому именно человеческому пороку (мы же помним, что весь пушкинский цикл «Маленькие трагедии» посвящён человеческим порокам) оно посвящено.

«Моцарт и Сальери»

Произведение небольшое по объёму, но разъяснений контекста потребовало едва ли не больше, чем ушло времени на собственно чтение. Моцарта ребенок знает, с его творчеством знаком, но Сальери как личность и композитор до сих пор оставался за кадром; пришлось давать экскурс и в легенду об отравлении Сальери Моцарта, и в легенду о том, что Микеланджело якобы тоже однажды замарал руки невинной кровью (а ещё в двух словах пересказывать «Женитьбу Фигаро»). С определением порока, которому посвящёно произведение, проблем не возникло.

«Каменный гость»

Давно поняла, что при чтении с детьми несомненным плюсом любого произведения является чётко выраженный сюжет. Здесь он есть, поэтому шло легче, чем, например, крохотный «Пир во время чумы». Если отбросить лирику, а лирики здесь много, то собственно сюжет легко укладывается в пару строк. Опять-таки сюжет так называемый «бродячий», то есть в литературе и смежных сферах встречается неоднократно, но мой ребенок с ним ознакомился впервые. При этом история о статуе, которая явилась на приглашение беспутного и безбожного типа для него прошла по разряду мистических историй, которые он категорически не любит.

«Пир во время чумы»

Тут было сложно, несмотря на малый объем. Начать с того, что сам отрывок является вариацией на тему английской литература, дополнительно всё усложняет исторический контент. Кажется, единственное, что действительно удалось разобрать и, надеюсь, запомнить - это значение фразеологизма «пир во время чумы». Параллельно у ребенка сработал ассоциативный коронавирусный ряд (что поделать, все мы носим неизгладимый отпечаток того времени, в котором живём).

Александр Сергеевич Пушкин - «Повести Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»

Из прозы Пушкина «Повести Белкина» для меня, пожалуй, любимейшее (за исключением «Гробовщика», у ребенка тоже их чтение хорошо пошло. Ясность сюжета, динамика и прекрасный язык способствуют. Для ребенка интересным опытом стало чтение сборника совершенно разных небольших произведений, объединенных не только авторством, но и мистификацией: вымышленный автор Иван Петрович Белкин дан современному читателю с биографией и складывающимся из предваряющих тексты отзывов (от (якобы) издателя и (якобы) друга) психологического портрета. При этом не стоит забывать, что личность Белкина была реальной литературной маской Пушкина, то есть именно это вымышленное лицо первоначально объявлялось автором «Повестей». Мистификация вполне удалась, господин Белкин выглядит вполне убедительно. Впрочем, согласно тому же «издательскому» примечанию он повестей своих не сочинял, а лишь литературно обработал слышанные от разных людей рассказы. Добавлю, обработал весьма качественно, придав каждой из пяти историй яркие черты различных литературных стилей - от романтизма до готики. Александр Сергеевич был несомненным гением, что подтверждает каждая мелочь его творчества: даже его литературная маска - прекрасно прописанный персонаж.

«Выстрел»

Романтичная (не в любовном плане, а, так сказать, по градусу накала атмосферы) история Сильвио в впечаталась в мою память с подросткового возраста. Тут и затронутая честь, и отчаянная храбрость, и отложенная на годы месть - практически роман монте-кристевского уровня в миниатюре. На содержании заострять внимание не буду, но структура текста завораживает: Пушкин представляет нам Белкина, который с чужих слов рассказывает историю Сильвио. В самой истории тоже не один рассказчик: сперва тот, кто беседует с Белкиным, а затем тот, кто был участникам событий и рассказал о них беседующему с Белкиным. В результате получается эдакая зеркальная анфилада, уводящая читателя всё ближе к собственно произошедшему (и будь произведение написано в современности автора, пожалуй, критиковали бы за сбитый фокал).

«Метель»

Если бы меня попросили рассказать о «Метели» одной строкой, то я сказала бы, что это история стечения обстоятельств, которое стало судьбой, хотя в юности (да и сейчас, пожалуй) я не могла понять, что может двигать человеком, сыгравшим такую шутку с незнакомой девушкой. При этом, заметьте, сам шутник не остаётся в стороне, он полностью вовлечён в происшествие и его последствия самым радикальным образом сказываются на нем. Тут даже на браваду или игру на публику не спишешь, потому что, оставив весьма ограниченный круг присутствующих в злополучной церкви в полном недоумении, герой на долгие годы скрывается в неизвестном направлении. При этом текст настолько хорош, что окутывает, кружит читателя словесным флёром, как пресловутая метель, так что принимаешь как данность: поступок имел место быть и повлёк а собой серьёзные последствия, но через время и расстояния оказалось, что именно он свёл предназначенную друг другу пару, которой иначе, пожалуй, не быть бы вместе. Мне кажется, из всех «Повестей» больше всего запоминается именно «Метель», а на втором месте «Барышня-крестьянка», которую зачастую воспринимают как самостоятельное внецикличное произведение. Статистической выборки я не делала, но из разговоров с «друзьями и знакомыми кролика» вынесла именно такое впечатление.

«Гробовщик»

Готическая история, оказавшаяся сном загулявшего гробовщика, никогда не входила в число моих любимых историй. Более того, я регулярно забываю, что она входит в «Повести Белкина», хотя помню, что всего повестей пять. Приходится напрягать память и вспоминать. Ребёнок, не любящий мистику в целом, прочёл для галочки (и, видимо, в скором будущем забудет, взяв пример с матери). При последнем прочтении, правда, я наконец-то заметила прекрасно прорисованные типажи, например, дочек главного героя - девиц необразованных и простых, но отчаянно модничающих. Описание их нарядов - отдельное удовольствие.

«Станционный смотритель»

Ребенка чем-то привлекло и увлекло название, так что когда последовательно дошёл до этой истории,он сказал: «Наконец-то». Закончив, выдал резюме, что считает повесть обязательной для прочтения каждому человеку. В принципе, могу его понять: история простая, но поучительная, с явной моралью и вызывающем сочувствие главным героем. Я в детстве тоже её любила. Кроме того, здесь явно прослеживается тема «маленького человека», столь любимая и тщательно разрабатываемая многими классиками. Впрочем, для моего школьника тема эта, конечно, не нова, как минимум гоголевскую «Шинель» он уже прочёл.

«Барышня-крестьянка»

Совершенно чудесная история, где есть и любовь, и интрига, и прекрасно прописанные, психологически убедительные характеры, и внешний антураж, и чудесный язык, включая стилизацию диалогов. Люблю трепетно и нежно и литературный первоисточник, и экранизацию. Ребёнок прочитал быстро, любовной линией особенно не вдохновился, но в целом, кажется, впечатления вынес положительные.

Николай Михайлович Карамзин - «Бедная Лиза»

По литературоведческой логике читать Карамзина следует до Пушкина, с чисто практической точки зрения - тоже, потому что переходить на слог Карамзина после пушкинского намного сложнее, чем наоборот. Однако мой ребенок решил начать летнее чтение с творчества Александра Сергеевича, видимо, впечатлившись количеством рекомендованных произведений, и я не стала спорить с ним о последовательности.

«Бедную Лизу» помню прекрасно со школьной скамьи, но удивилась, обнаружив, что это совсем небольшое по объёму произведение. В моей памяти оно почему-то отложилось как многостраничное, причём с весьма скромной собственно сюжетной линией, но с пространными описаниями, рассуждениями и морализаторскими сентенциями. Мой ребенок радостно отрапортовал, что «Бедную Лизу» прочёл и пересказал сюжетную канву о несчастливой трудолюбивой девушке, не пережившей любовного разочарования. С сентенциями, думаю, разберемся в ходе программного изучения.

Зы. Помню, как на заре туманной юности была удивлена, увидев в модном тогда романе «Азазель» явные сюжетные отсылки к повести Карамзина. Пожалуй, это единственный раз, когда я вспомнила «Бедную Лизу» с теплом: если бы не читала первоисточник, то не смогла бы в должной мере оценить мистификацию. Впрочем, я не уверена, что мой ребенок будет когда-нибудь читать Акунина в целом и конкретно «Азазель» в частности.

Лев Николаевич Толстой - «После бала»

Произведение, которое мой ребёнок назвал «иллюстрацией к выражению «испанский стыд», дав дальнейший комментарий: «отвратительный поступок совершает отец Вареньки, а переживает за этот поступок рассказчик, Н.Н.». В принципе, пожалуй, лучше и не сформулируешь, даже жаль, что в мою бытность школьницей такая категория не бытовала. Надо сказать, рассказ весьма и весьма врезается в память, не вызывая при этом желания перечитать его заново. Очень эмоционально сильная и тяжёлая вещь, особенно если знать о реальных биографических корнях этого произведения.

Михаил Юрьевич Лермонтов - «Мцыри»

Никак не могу избавиться от воспоминаний о шутке под рубрикой «Из школьных сочинений»: «В горах стоял монастырь, в нём жили мцыри. Одна мцырь убежала...»

Поэма небольшая, но в исторических и географических реалиях, а также в том, что такое пресловутая «мцырь» разбирались (под фиксацию в читательском дневнике) долго.

Лермонтовский слог люблю, куски из поэмы до сих пор помню наизусть. Ребенок к поэзии практически равнодушен, так что для него скорее факт имел место быть.

Иван Сергеевич Тургенев - «Ася»

Как я в школьные годы «Асю» не оценила, так и моему ребёнку она тоже не понравилась. Во-первых, здесь нет прямого и явного действия: не считать же таковым хождение друг к другу в гости и прочие пленэры с лодочными катаниями. Во-вторых, попробуйте объяснить современному ребёнку трагедию незаконнорождённости, которая столь много значила для писателя, у которого перед глазами постоянно был пример незаконнорождённой дядиной дочери, единоутробной сестры, находящейся ради соблюдения приличий в доме собственной матери на положении сироты-воспитанницы... да и сам классик, прямо скажем, был в этом плане далеко не безгрешен. Однако экскурс в исторически и биографические глубины таки остался умозрительным опытом, близко к сердцу не пришедшемся (пожалуй, через годок-другой стоит повторить лекцию уже с привлечением опыта и образа Джона Сноу), чем я совершенно не удивлена.

Николай Васильевич Гоголь - «Портрет»

Сперва стоит отметить, что творчество Николая Васильевича Гоголя моему ребёнку нравится. С удовольствием читал и «Тараса Бульбу», и «Шинель», и «Портрет» вызвал большой интерес, несмотря на то, что в целом произведения с мистическим уклоном не любит (хотя вопрос о мистицизме «Портрета», надо сказать, весьма спорен), и «Ревизора» в настоящий момент осваивает увлечённо, периодически с большим пафосом цитируя: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.».

Как и «Шинель» год назад (в какой-то момент юный читатель, несколько огорчившись, даже заявил: «Я надеялся, что он (Башмачкин) до конца книги все-таки не умрет, а он уже умер...») «Портрет» во время прочтения поставил в тупик, вызвав вопрос о том, что же будет рассказываться во второй части, если жизненный путь главного оборвался в части первой. Однако вторая часть как раз и раскрывает страшную тайну портрета (или напротив напускает туман из страхов и предположений, в котором теряются реальные факты и рациональные причинно-следственные связи).

Лично я сколько бы раз ни перечитывала, всегда читаю с удовольствием; в школьные годы склонна была видеть в произведении эдакую страшилку, сейчас более чем уверена, что история абсолютно прозаична и логична. Ребенок уверенно заявляет, что без мистики всё-таки не обошлось (уверена, что это в силу возраста).

Из произведений смежной темы можно посоветовать «Портрет Дориана Грея» непревзойденного Оскара Уайльда - историю однозначно мистическую, а также «Творчество» Эмиля Золя - рассказ о жизни, метаниях и потерях одержимого творчеством художника: ни капли мистики, чистейшая психология. Первая книга есть в числе рекомендованных школьникам, перешедшим в 8 класс, вторая - для читателей постарше (я читала в университете, думаю, раньше 10-11 класса читать её будет рановато).

Николай Васильевич Гоголь - «Ревизор»

Как я уже писала выше и раньше, мой подрощенный ребёнок любит творчество Николая Васильевича Гоголя, а ещё он любит пьесы. С пьесами, в общем-то объяснимо: в пьесе чётко прописаны персонажи, зачастую даже включая их внешний вид и одежду, в пьесе совершенно ясно, что кому и как говорит (ремарки наше всё). К тому же пьеса всегда разделена на предельно логичные отрезки, заключающие в себя конкретные действия или разговоры. В конечном итоге, пьеса гораздо более рациональна (потому что полностью подчинена сценографии), нежели любой другой текст.

Здесь же конкретно еще и интрига, прекрасные глубокие гоголевские образы, сдобренные прекрасным слогом и говорящими фамилиями. Квартальный Держиморда стал у нас хитом сезона, а младший (7 лет) поинтересовался, когда уже ему можно будет почитать то, что читает старший (и был отправлен осваивать литературу по возрасту). Периодически в доме пафосно звучало: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».

Отдельно темой для разговора стала судьба М.С. Щепкина, игравшего в своё время городничего и удостоившегося весьма положительного отзыва В.Г. Белинского. Поскольку он наш земляк, миновать эту тему оказалось невозможно.

Валентин Григорьевич Распутин - «Уроки французского»

Одно из немногих произведений школьной программы, которое впечаталось в память с резко положительной коннотацией - и с течением лет впечатление остаётся неизменным. Мне кажется, у моего ребенка рассказ вызвал столь же сильные положительные эмоции. Лично для меня творчество Распутина в целом - явление запоминающееся и вызывающее глубочайший эмоциональный отклик. Это касается и рассказов, и «Прощания с Матёрой», и - особенно! - «Живи и помни».

«Уроки французского» наглядно демонстрируют разницу между формальной и настоящей добротой и отзывчивостью, нравственностью и сухим морализаторством. Прекрасная возможность продемонстрировать подростку, что не всё бывает таким как кажется и следует смотреть глубже, искать причины и следствия поступков. Ведь если посмотреть на происходящее со стороны, глазами, допустим, директора училища, в котором разворачивается действие: учитель играет с малолетним учеником на деньги (уволить немедленно!... что, собственно, и происходит). Однако если видеть ситуацию изнутри, как благодаря своей позиции может видеть читатель, то становится ясно, что мудрый и добрый взрослый спасает от голода непомерно гордого и застенчивого подростка, которому больше не поможет никто и который отказывается принимать любую помощь, «подачки» в любой форме. Перед читателем разворачивается картина самопожертвования и истинного благородства. Этот рассказ, я считаю, в школьной программе более чем уместен и к прочтению в подростковом возрасте просто необходим.

Максим Горький - «Макар Чудра»

Творчество Горького в целом в число моего любимого чтения не входит, «Макара Чудру» с его цыганской романтикой в частности я своим, возможно, чрезмерно рациональным разумом понять и принять не могу. Опять же, понимаю, что это история в духе романтизма с классическими для этого течения героями, но логики происходящего уловить не могу. Красивая влюбленная молодая пара, не имеющая препятствий для совместной жизни, гибнет из-за обоюдной непомерной гордости. У меня реакции, кроме: «Шта?!», простите, нет. Ребенок «много думал», но как-то тоже не впечатлился.

Написано, конечно, красиво, не отнимешь, особенно концовка: степь, искры костра, идущие друг за другом тени, все эти капли крови и капли слёз - романтические герои гибнут всегда красиво, успев напоследок афористически высказаться, но при этом совершенно не моё. Возможно, я просто уже переросла всё это, ведь когда-то любила тот же, например, «Грозовой перевал» с его роковыми страстями (ребёнок тогда, получается, ещё не дорос - у него пока вместо любовей олимпиады по математике-информатике на уме и новый велосипед).

Ах да: для автора рассказ является дебютным.

Максим Горький - «Мой спутник»

Ни в школе, ни далее этот автобиографичный рассказ я не читала. Честно говоря, вряд ли бы что-то потеряла, если бы не читала и дальше, и зачем это произведение сделали программным для восьмого класса так и осталось для меня загадкой. Путешествуя по Крыму герой-рассказчик встречает молодого грузина, якобы благородных кровей, якобы обворованного товарищем и вынужденного путешествовать по чужому паспорту (уже подозрительно, нет?). ДОбрый самаритянин решает сопроводить юношу в Тифлис , к родителям, по пути работает вдвое, потому что грузин обладает прекрасным аппетитом, но при этом не работает, потому что «нэ умеет». Зато он умеет пить, путаться с сомнительными (и тоже крепко пьющими) дамами и воровать - в том числе и у рассказчика, за счёт которого целиком и полностью живёт.

Спутники худо-бедно добираются до Тифлиса и там, сказав, что зайдёт к знакомым спросить о родителях, грузин скрывается в тёмном переулке и исчезает навсегда. Тут, как говорится, и сказочке конец.

Реальное путешествие Максима Горького с прототипом второго героя рассказа длилось четыре месяца, рассказ занял около тридцати страниц - и то, и другое, по моему мнению, совершенно чрезмерно.

Ребёнок вынес из прочитанного стойкое ощущение, что «грузин тот еще мошенник», мне ему возразить нечего, так что нелёгкую миссию по вынесению из этого труда логики и морали я оставляю профессиональному педагогу.

(Уф, в очередной раз убедилась, что Горький - совершенно не мой автор).

Виктор Петрович Астафьев

На мой взгляд вошедшие в школьную программу произведения В.П. Астафьева очень удачны все - и «Конь с розовой гривой», и «Васюткино озеро», и «Фотография, на которой меня нет». На первый взгляд сюжетно простые они показывают все сложности деревенской жизни, взаимоотношений, исторической эпохи и обладают непередаваемым лиризмом, навсегда впечатываясь в память и заставляя возвращаться к обдумыванию снова и снова.

Казалось бы, такая несложная история: в деревенскую школу едет фотограф, а главный герой накануне заболел так тяжело, что присутствовать на общем фотографировании не смог. Бабушка вставила в рамку и повесила на стену фотографию, на которую он так и не попал, а годы и годы спустя выросший школьник, глядя на старый снимок, вспоминает школьных товарищей, многих из которых уже давно нет в живых - сгинули и в военное лихолетье в том числе.

Второй сюжетной линией становится рассказ о том, как в крохотной деревушке вообще была открыта школа - благодаря энтузиазму приезжих учителей.

Рассказ небольшой по объему, сюжетно понятный, и единственной сложностью было донести до ребенка, почему вообще фотографирование в школе стало таким глобальным событием (ну да, сейчас-то камера в каждой расчёске...). В ход пошёл и семейный альбом с фотографиями пра- и прапра-, и собственные воспоминания о детских походах в фотоателье (нет, динозавров я не застала, но помню, как папа и тётя проявляли пленку в темноте, и даже знаю, как выглядел глянцеватель).

Уильям Шекспир - «Ромео и Джульетта» (в переводе Бориса Пастернака)

С моей точки зрения (я читала Шекспира в школе, я читала Шекспира в вузе, я вообще периодически в своей жизни читала Шекспира в очень разных переводах и даже до сих пор воспроизвожу наизусть монолог Гамлета, слова хора в начале самой печальной на свете повести и энное число сонетов)) это прекрасная, глубокая, но одновременно и предельно ясная вещь, заключенная в прекрасные переводные стихи. Особенно близок мне перевод Пастернака. В общем, тут моя восторженная надежда, что мы сейчас легко и быстро на крыльях восторга и утирая растроганную слезу, разбилась о необходимость давать ребенку исторический контекст и переводить с русского на русский, потому что сквозь стихотворные страницы, несмотря на то, что произведение драматическое (то есть, как я говорила когда-то ранее: там предельно и однозначно ясно, что, кто, кому и как говорит, а также зачастую прописаны образы и наряды персонажей) он продирался с трудом. Осилить-то осилили, даже в именах смогли распутаться (Бенволио, Меркуцио и прочие Тибальты, как они стали дороги мне за эти несколько дней со всеми своими родственными связями).

В общем, чтобы уложить все в головушке по полочкам и получить хоть какое-то эстетическое удовольствие, пришлось смотреть фильм.

Выбрали экранизацию 2013 года (хронометраж 1 час 53 минуты, возрастное ограничение 12+). Смотрели не подряд, а кусочками: как иллюстрацию к каждому прочитанному и разобранному под запись в читательском дневнике акту.

Экранизация

Здесь я дам свой отзыв после первого просмотра в октябре 2013 года.

Мои впечатления с того момента, в принципе, радикально не поменялись, а ребенок воспринял фильм как возможность лучше понять книгу. Хотя, мне кажется, некоторыми моментами достаточно глубоко проникся (но не признается). Младший (7 лет) норовил присоединиться к коллективному просмотру, но его мы пока исключили - рано. Он увидел только ту сцену, где отец Джульетты весьма активно и невоздержанно настаивает на ее скором браке с Парисом, и потом несколько дней задавал мне вопросы на тему: «Почему девочку выгоняли из дома» (ну, что она девочка это мое объяснение, мол, она даже младше твоего старшего брата, в первоначальной его версии было - «красивую тётю»).

Так вот:

Мы ведь изначально знаем, что «нет повести печальнее на свете...», но эта потрясающая история любви стоит того, чтобы увидеть ее вновь.

Красивая костюмная постановка с приятными актерами на всех ролях (монах брат Лоренцо - нечто совершенно особенно, это стоит увидеть, поверьте мне), проникновенная музыка, интерьеры и пейзажи (настоящая Верона, настоящая Мантуя)

... немножко подкачал перевод. Текст идет шекспировский, стихотворный, но словно бы (а может, и не словно бы) «надерганный» из разных переводов. Впрочем, это, пожалуй, единственный минус. (прим. сейчас - я забыла об этом нюансе, когда начала смотреть с ребёнком, но зато это стало очень наглядной иллюстрацией того, как может преломляться и интерпретироваться текст, особенно переводной).

Местами хотелось выдернуть сцены на фрески (или в моем случае скорее на гобеленовую вышивку): сцена на балконе... финал сцены в склепе... последние кадры, когда Бенволио соединяет руки погибших влюбленных....

И еще - мне весь фильм не давал покоя Тибальд (Эдвард Вествик). Мне казалось, что я где-то его уже видела или что с ним связано что-то крайне важное. И знаете что (тут поймут те, кто читал «Этерну»)? - он бы мог сыграть Рокэ Алву!

Александр Степанович Грин - «Бегущая по волнам»

«Ах, какая была красавица эта самая Фрези Грант!» (с)

Гриновские «Алые паруса» ребёнок читал дважды (про себя вообще молчу) и даже делал в начале седьмого класса проект по творчеству Грина на загадочный предмет «родная литература».

«Бегущая по волнам» далась на удивление сложно. Начать с того, что произведение всё же достаточно объёмное и содержит множество пересекающихся (причем, в разных временнЫх плоскостях пересекающихся) сюжетных линий. Отдельный квест не запутаться в непривычных именах (только Биче, Фрези и Дэзи чего стоят) и названиях. Не забывайте о нарочито вводимой автором мистификации: Биче и Дэзи в одинаковых карнавальных платьях; пресловутая Бегущая по волнам, которая и Фрези Грант, и её статуя, и корабль с одноименным названием («Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход» (с), простите, не удержалась).

Отдельным квестом стал поиск квинтэссенции, сиречь, о чем это, зачем это, чему нас (как я «люблю» этот расхожий вопрос!) учит эта книга.

Я не скажу, что «Бегущая» входит в число любимых моих произведений, но образ Фрези Грант - Бегущей по волнам, безусловно, эдакий маркер начитанности и общей эрудиции. Символ надежды, о котором следует знать.

Помочь донести до ребенка значение образа Фрези Грант очень помогла «Баллада о Фрези Грант» Александра Галича (из фильма 1967 года). При этом желательно не читать текст, а слушать, он своеобразный, но в несколько минут исчерпывающе показывает историю и характер Фрези:

И бежит по волнам, чуть касаясь воды,

И на зыбкой воде остаются следы,

И бежит сквозь ненастье и мрак до конца,

Всё бежит и надежду приносит в сердца.

Фрези Грант, Фрези Грант, Фрези Грант!.. (с)

Василий Макарович Шукшин - «Гринька Малюгин»

Ребёнок продолжает знакомство со знаменитыми «чудиками» Шукшина. Собственно, сам рассказ «Чудик»

был прочитан год назад после шестого класса, а теперь перед нами краткая зарисовка из жизни Гриньки (Григория Степановича) Малюгина, гражданина вокруг тридцати лет, неженатого, нескладного и с причудами, окончившего «пять классов, шестой коридор», который смог совершить подвиг. Впрочем, сам Гринька своё случившееся при пожаре геройство подвигом не считает, а соседям по больничной палате, куда загремел, видимо, надолго рассказывает небылицы о неудачном полёте на Луну.

Рассказ небольшой и обманчиво простой, но скрывает в себе, как шкатулка с секретом или матрешка, все новые и новые темы для обсуждения и возможности сюжетных линий: несбывшуюся любовь, отношения с матерью, начальством, окружающими, ценность совершенного поступка и его обесценивание, нелепую жизнь главного героя и его планы на будущее. Правда, с ребёнком глубинные, не лежащие на поверхности сюжетные слои приходится «поднимать», обговаривая происходящее и задавая наводящие вопросы. Впрочем, так и нарабатывается навык осмысленного чтения и анализа прочитанного.

Василий Макарович Шукшин - «Волки»

Мне кажется, когда-то в начальной школе дети это уже должны были прочесть, но не в качестве летнего чтения, хотя могу ошибаться, конечно.

Короткий, но очень напряжённый рассказ о встрече двух родичей (зятя и тестя) с волками в зимнем лесу, куда они отправились не от хорошей жизни, конечно, а за дровами, потому что в их деревне отопление исключительно печное, что угнетает зятя (потому что, извините, «космические корабли бороздят просторы вселенной...») и будет (!очевидный спойлер! да простится мне такой оксюморон) вменено ему в вину как недовольство советской властью.

Речь, впрочем, не о власти, даже и советской, а о том, как по-разному люди ведут себя в критической ситуации и как потом несут (или нет) ответственность за свои поступки и принятые решения. Чистейшей воды психологизм. Глубочайший. Рациональность, инстинкт самосохранения, взаимовыручка, совесть - обсуждать всё это с подростком весьма увлекательно.

Кстати, лично я прониклась многогранностью творчества Шукшина даже не после знаменитой «Калины красной», а когда почти случайно попала на курсовой студенческий спектакль «Жена мужа в Париж провожала».

Владимир Фёдорович Тендряков - «Весенние перевёртыши»

В биографических источниках В.Ф. Тендряков значится как автор остроконфликтных повестей о духовно-нравственных проблемах современной ему жизни, и я его в школе совершенно точно не читала, а ребёнку достались в качестве обязательного летнего чтения «Весенние перевёртыши» - повесть, написанная в 1973 году. Главный герой - сельский мальчик Дюшка. Добрую половину книги гадали с ребёнком вместе, от какого имени образовано такое чудесное сокращение, пока (наконец-то!) недовольный учитель не обратился к нерадивому Дюшке полным именем - Фёдор. На это моя мама сказала, что все логично: Фёдор - Федюшка - Дюшка... ну да, если вспомнить, что знаменитая Козетта, например, Эфрази... кстати, у Гюго в «Отверженных» есть замечательное рассуждение об образовании кратких имён, и я не могу не: «Козетта - читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон».

Так вот Дюшке недавно сравнялось тринадцать лет, и он постигает сложности жизни, перипетии дружбы и тяготы первой любви. Параллельно идёт сюжетная линия о противостоянии Дюшки и его друга Миньки местному хулигану из старшего класса. Хулиган такой... конкретный, не могу подобрать другого слова: любит мучить животных, заставляет слабых участвовать в своих жестокостях и носит нож, которым не гнушается угрожать однокашникам. Добром взаимодействие с таким чудесным экземпляром завершиться не может, собственно, и не завершается, но финал в книге хороший и дающий надежду.

Очень интересно название книги, о нём отдельно разговаривали, хотя автор несколько раз даёт в тексте своеобразные лирические отступления о том, что значит «весенние перевёртыши», но у него это изложено достаточно сложно для детского восприятия. Суть, в общем-то, в том, что Дюшка, наблюдая стремительно меняющийся вокруг него мир, пока не осознает, что меняется не реальность, а он сам, его восприятие: он взрослеет и начинает мыслить глубже.

Хорошая книга. Отдельное спасибо автору за чудесного учителя математики Василия Васильевича Васильева, именуемого учениками Вася-в-кубе.

Михаил Юрьевич Лермонтов - «Маскарад»

Произведение внесено в список летнего чтения с пометкой «по желанию».

Мрачная история ревности, закончившаяся трагедией. История сложная психологически и композиционно, включает множество действующих лиц и сюжетных линий. Не забывайте, что всё это в стихах. В общем, ребёнку было сложно - сложнее, чем с «Ромео и Джульеттой». Я поняла, что помню начало и конец:в моей памяти сюжет стремительно развивается от потерянного браслета к блюдцу с отравленным мороженым (кстати, вот мавр Отелло был честнее и прямее господина Арбенина ), а все хитросплетения интриг, замешанных во многом на карточной игре, стерлись из памяти.

Варлам Тихонович Шаламов - «Детские картинки» (из цикла «Колымские рассказы»)

Произведение внесено в список летнего чтения с пометкой «по желанию». Если честно, с этим произведением вообще большой вопрос, потому что в списке к чтению он дано как «Варлам Тихонович Шаламов - «Детский сад» . Проблема в том, что во всём цикле «Колымских рассказов» «Детского сада» нет (произведение с таким названием есть у нежно мною любимого Александра Ивановича Куприна). Учитель на вопрос, что именно читать, сказала, мол, подождите, потом уточню и напишу. С тех пор прошло лето, а ребенок мой очень хотел закрыть гельштат, так что пока под раздачу попали «Детские картинки».

Произведение маленькое, но совершенно душераздирающее, как, в общем-то, и весь цикл. Заключенный лагеря находит в мусоре, где пытается найти съестное, альбом с детскими рисунками. На рисунках изображён тот мир, который день за днём окружает юного художника: заключенные, конвой, заборы и колючая проволока. В общем, на этом все, дальше должна работать мысль прочитавшего. Вероятно, работать она должна с уклоном в детскую психологию. У нас, если честно, получился исторический экскурс. (Опять-таки, я бы предпочла Куприна с его общечеловеческими мотивами)

Виктор Петрович Астафьев - «Ангел-хранитель»

Произведение внесено в список летнего чтения с пометкой «по желанию».

Повторюсь, произведения Астафьева, включённые в школьную программу, я считаю очень удачным выбором. За внешне простым сюжетом в них скрывается огромная глубина, заставляющая читателя вновь и вновь возвращаться к обдумыванию и размышлениям над прочитанным.

«Ангел-хранитель» - достаточно объемный рассказ, раскрывающий необходимость всегда, даже в самые тяжёлые времена, человеку оставаться человеком. Перед читателем встает панорама голодных годов, усугубляющаяся местом действия (рабочий посёлок в Сибири). Это история жизни семьи, которая ради выживания вынуждена не только тяжело трудиться, но и расставаться с ценными (прежде всего, ценными памятью) вещами: на хлеб и картошку меняют не только бабушкину отраду - старую швейную машину, но и скромные золотые серьги - единственную память, оставшуюся рассказчику от покойной матери.

Однако, при всех невзгодах и трудностях герои рассказа сохраняют человечность. В той семье не только кормят сирот и детей дальних родственников, временно неспособных прокормить домочадцев, но и подбирают приблудного щенка, не жалеют для крохи драгоценного молока. Собственно, выросший щенок и станет своеобразным семейным ангелом-хранителем, своей преданностью и забавными выходками поможет преодолеть тяжкие времена и не впасть в уныние.

При этом рассказ демонстрирует и темные стороны жизни, страшные людские поступки. Тут и жулики, в голодный год торгующие поддельным хлебом (каравай из тряпья, лишь сверху обмазанный тестом, но проданный как полновесный хлеб), и нашедшие утопленницу и срезавшие с ее тела обручальное кольцо весте с пальцем.

Тяжелый, интересный и одновременно очень светлый рассказ. Собственно, взрослым тоже не помешало бы ознакомиться.

Иван Сергеевич Тургенев - «Первая любовь»

Произведение внесено в список летнего чтения с пометкой «по желанию».

Со школьных времен я, как выяснилось, помню только реперные точки, так что тоже перечитала и словно познакомилась с сюжетом заново. Вещь очень психологичная (ребенок воспринимал сложно) и вместе с тем мелодраматичная: тут тебе и любовные многогранники, и адюльтер, и прозрачный намёк на незаконнорождённого ребёнка под занавес. Главная героиня раздражала не только своей непоследовательностью, но и именем (да простят меня все Зинаиды, которые паче чаяния прочтут этот отзыв). При этом форма подачи (рамочная композиция и имитация рукописи - воспоминаний очевидца событий) очень интересна с литературоведческой точки зрения. Честно говоря, считаю, что четырнадцатилеткам «Первую любовь» ещё рано, а современным подросткам (говорила это, когда писала об «Асе», но повторюсь) дополнительно приходится объяснять проблему внебрачных и незаконнорождённых детей. Для уважаемого автора это были тяжкие реалии жизни, вспомнить хотя бы его единоутробную незаконнорождённую сестру, находящуюся ради соблюдения видимости приличий в доме родной матери на положении воспитанницы неизвестного происхождения (секрет Полишинеля, но...), да и личная жизнь самого писателя была в этом отношении сложной. Мир, реалии жизни и даже стереотипы неуклонно меняются, но понимание классической литературы невозможно без осознания современного ей жизненного уклада и исторического не только в плане большой политики, но и в исключительно бытовом разрезе контекста.

Список летнего чтения, включая раздел «по желанию» ребёнок окончательно освоил к концу августа (23 августа всё было прочитано, обсуждено и зафиксировано в читательском дневнике) и чистой совестью принялся за «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, но то уже совсем другая история.

Зы. 22 сентября в школе проходит первый этап олимпиады по литературе. Время покажет.

Книги 2022 год

1. Роберт Луис Стивенсон - «Остров сокровищ»

2. Лев Николаевич Толстой - «Севастополь в декабре месяце»

3. Николай Васильевич Гоголь - «Шинель»

4. Николай Семёнович Лесков - «Левша» («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»)

5. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

6. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - «Дикий помещик»

7. Антон Павлович Чехов - «Хамелеон»

8. Антон Павлович Чехов - «Смерть чиновника»

9. Александр Иванович Куприн - Allez!

10. Александр Иванович Куприн - «Чудесный доктор»

11. Антуан де Сент-Экзюпери - «Маленький принц»

12. Аркадий Тимофеевич Аверченко - «Открытие Америки» (Новая история (из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»)

13. Александр Степанович Грин - «Алые паруса»

14. Иван Сергеевич Тургенев - «Хорь и Калиныч», «Певцы»

15. Михаил Михайлович Зощенко - «Нервные люди»

16. Рэй Брэдбери - «Всё лето в один день»

17. Василий Макарович Шукшин - «Чудик»

18. Денис Иванович Фонвизин - «Недоросль»

19. Александр Сергеевич Пушкин -«Полтава»

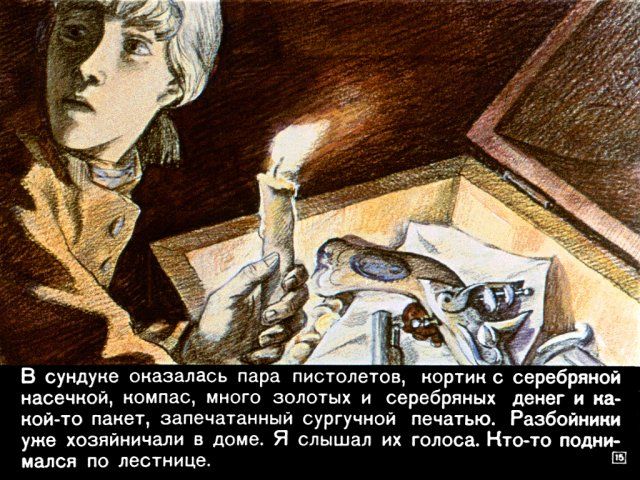

Роберт Луис Стивенсон - «Остров сокровищ»

Никогда не любила эту книгу. В детстве не понимала, почему, сейчас разобралась: она слишком схематична и суха. В принципе, это классический пиратский роман для юношества; можно сказать, образцовый. Здесь есть таинственная карта, сопряженное с опасностями плавание, заговор и бунт, поиски сокровищ, сражения с пиратами, одинокий островитянин и восторжествовавшая справедливость (ну, почти...). Есть герои, которым читатель, вроде бы, должен целиком и полностью сочувствовать, есть персонажи негативные, которые сочувствия не вызывают вовсе, эдакое воплощение зла наподобие толкиеновских орков. Единственный его минус, перекрывающий достоинства, чрезмерное морализаторство; это, разумеется, в духе времени, но превращает героев в функции.

Читать неинтересно и никогда не было интересно, поэтому из пиратской темы я всегда предпочитала гораздо более живой роман Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты», а у Стивенсона - «Черную стрелу» и восхитительный «Вересковый мед».

Свое мнение я ребенку не транслировала, но данный текст шел у него туговато и вызвал резюме: «Скучно» (при этом, например, «Робинзон Крузо», которым меня можно пытать сын очень любит и перечитывал несколько раз, так что я не знаю, как это работает).

Укуренный (я в хорошем смысле если что) отечественный мультфильм к просмотру пока не предлагала, а вот с вариацией на тему - «Планетой сокровищ» (2002) - ознакомились, чтобы увидеть, как может преломляться сюжет, сохраняя узнаваемые мотивы. (Кстати, об узнаваемом: попугай, крик «Пиастры! Пиастры!» и разудалую песню про сундук мертвеца и бутылку рома узнают практически все, независимо от степени знакомства с творчеством Стивенсона).

Вспомнила, что в мои школьные годы учительница демонстрировала нам диафильм (современные дети вообще в курсе, что такое диафильм?) «Остров сокровищ». Тогдашней мне рисовка показалась очень красивой...

Лев Николаевич Толстой - «Севастополь в декабре месяце»

Для меня все «Севастопольские рассказы» давно слились в некую единую структуру, поэтому пришлось перечитать именно «декабрь», чтобы отделить его от событий других месяцев. В процессе чтения я поймала устойчивое dеjа vu, но не потому, что вспомнила впечатления от собственного школьного чтения, а потому, что у нас в приграничном городе сейчас очень похожие настроения и отчасти события: попытки вести (и бОльшую часть времени даже получается) обыденную жизнь на фоне слишком близких в пространстве и времени исторических реалий. История вообще циклична...

Что касается ребенка, то здесь вся сложность оказалась в пробелах в знании истории: ее как предмет читают сейчас загадочно, поэтому до Крымской войны еще дойти не успели, пришлось хотя бы поверхностно изучать самостоятельно, а то получается абстракция.

С одной стороны, я не совсем понимаю, зачем произведения малого объема выносить в летнее школьное чтение, с другой -это дает возможность дополнительно углубиться в тему (было бы желание...). Конечно, произведения Льва Николаевича легким летним чтением никак не назовёшь.

Николай Васильевич Гоголь - «Шинель»

Эта история - из прочитанного летом первая и пока, кажется, единственная - ребенка не только заинтересовала, но и заставила сопереживать. К концу, он, несколько огорчившись, даже заявил: «Я надеялся, что он до конца книги все-таки не умрет, а он уже умер...»

Гоголь - великий мастер слова, с этим не поспоришь: выверенно сочетает смешное с трагичным, увлекает во, вроде бы, избыточные словесные кружева (что нам за дело, право слово, до того, как немолодой чиновник оказался обладателем столь нелепого имени, или до обстоятельств жизни сооружавшего ту самую шинель портного) - и читатель вдруг оказывается словно бы внутри сюжета, близко-близко к героям, понятным, интересным и действительно настоящим до самого последнего в сюжетной линии будочника. Наверное, именно поэтому сколько бы ни прошло лет с момента прочтения гоголевские образы из памяти не стираются...

Николай Семёнович Лесков - «Левша» («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»)

Здесь у юного читателя вышла проблема не с содержанием (с ним худо-бедно, хотя определенный экскурс в историю России понадобился), а с языком: по первости ребенок прочитал текст, вообще не обращая внимания на своеобразие выражение мысли; некоторые слова он автоматически «переводил», другие (которые с ходу «перевести» не мог) успешно игнорировал. Только когда мы сели вместе и стали разбирать то, как в тексте «Левши» воплощается русский язык во всем его многообразии, как язык литературный причудливо переплетается с просторечными и диалектными словами и выражениями, история заиграла скрытыми в ней красками. Именно тогда проявился и скрытый в тексте юмор, а также меткость народного искажения литературных слов (на моего сына особое впечатление произвела «долбица умножения», например).

Банальный, но все же вывод: это не тот текст, который можно осилить с наскоку и для галочки, но, пожалуй, редкий ребенок будет возиться с языковой структурой самостоятельно; в лучшем случае освоит событийную часть (что, в принципе, уже неплохо).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»

Про Салтыкова-Щедрина могу с уверенностью сказать, что это не мой писатель. Не цепляет. Хотя сказки у него запоминающиеся: своеобразные, с живыми персонажами, смыслом и вполне очевидной моралью (в общем, самое оно для подрастающего, но еще не окончательно выросшего поколения). Правда, снова пришлось устраивать экскурс в историю и социально-экономическое устройство общества до отмены крепостного права. Выяснилось, что крепостное право закрепилось в головушке моего старшенького датой его отмены (повторюсь: преподавание истории в современной школе напоминает мне лоскутное одеяло; дети знают много разрозненных фактов и в особенности дат из разных исторических эпох, но с трудом складывают из них единый исторический процесс), но никаких особенных эмоциональных откликов не вызывает. Собственно, отклик, пожалуй, может помочь выработать как раз таки художественная литература, но ни до «Тупейного художника», ни до «Сороки-воровки» мы еще не добрались, так что здесь, пожалуй, лишь сказы Бажова нам пока в помощь, потому что над трагедией, скрытой в том же «Левше» или щедринских сказках приходится размышлять умом, а не проживать их сердцем (все же юмористическое здесь преобладает, особенно на взгляд современного подростка).

Что касается восприятия текста, то здесь сказки Салтыкова-Щедрина никаких подводных камней не скрывают: мысль ясна, мораль тоже вполне прозрачна, язык удобочитаем, сюжет довольно интересен и в меру забавен.

Единственный нюанс: приходится учить читать с толковым словарем, по мере освоения текста определяя для себя значение непонятных или изменивших с течением времени значение слов. Мой школьник, например, споткнулся о слово «регистратура»: для него это часть медучреждения - и только (что вполне понятно ввиду ограниченного жизненного опыта), поэтому два генерал, проработавшие до пенсии в регистратуре сперва вызвали некоторую оторопь. (Зато это еще раз продемонстрировало нюансы функционирования языка).

Не могу не: только что встретила на просторах сети утверждение, что матерью писателя была «кровавая барыня». Вот для этого с детьми и следует читать классику: чтобы избежать такого вопиющего искажения фактов (это я, кстати, в рецензии на «Отзовике» вычитала... просто наглядное пособие на тему: «Откуда берутся и как распространяются фейки»).

Антон Павлович Чехов - «Хамелеон», «Смерть чиновника»

Чехова обожаю со школьной скамьи (по крайней мере, его произведения - они из немногих среди программной классики - не навевали тоски при подготовке к урокам литературы) и до сих пор. Вряд ли уже разлюблю, в общем. Для меня его произведения - образец юмористической прозы: тонкой и психологически выверенной, а значит, достоверной.